Bruno Latour, Latour1995

A diferença entre o que sabemos sobre a ciência em construção e o que sabemos sobre a ciência feita pode ser simbolizada por esta figura de Janus, em cuja construção me apercebi que errei por excesso de idade — e sem dúvida também por sexismo — uma vez que utilizei um homem maduro para representar a ciência feita e um jovem para representar a ciência em construção! Seja como for, as duas coisas são muito diferentes, e penso que qualquer investigador que tenha tido de apresentar a sua investigação ao exterior sabe bem a diferença abismal que existe entre a conceção que o público tem da ciência feita e a experiência quotidiana do investigador, que é a realidade da investigação, ou seja, a ciência em construção.

Se insisto na palavra “fazer”, é devido à ambiguidade etimológica associada, como Gaston Bachelard assinalou há muito tempo, à palavra “fato”, que designa ora o que é feito, ora o que não é feito, mas dado, e que escapa assim a qualquer discussão. Nesta segunda concepção, os fatos impõem-se a nós, são coisas sólidas nas quais podemos confiar sem risco. O paradoxo do fato científico é que, embora seja o que é fabricado, é também o que é sólido. E toda a filosofia da ciência atual está orientada para a compreensão deste paradoxo, ainda relativamente misterioso: como é que o que é fabricado nos laboratórios se torna o que não é fabricado, o que é certo, o que escapa à discussão porque é o fundamento de tudo o resto?

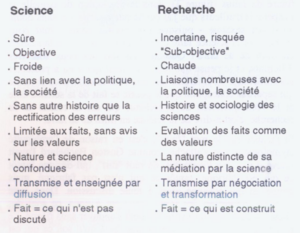

De um modo geral, só nos interessa a ciência feita, que, no fundo, pouco tem a ver com a investigação. Mas acontece que estamos a assistir a um ponto de viragem, a uma mudança de paradigma, que se reflecte no fato de as representações da ciência na nossa sociedade estarem a deslocar-se gradualmente para a prática científica e para o mundo da investigação, afastando-se da ciência real, que era o centro de gravidade do paradigma anterior. No fundo, a filosofia da investigação tem muito pouco a ver com a filosofia da ciência feita!

Da longa lista de oposições entre a ciência e a investigação acima apresentada, gostaria de destacar alguns pontos: enquanto a ciência estabelecida, tal como está registada nos manuais, é o domínio da certeza, quando se trata de investigação, estamos imersos naquilo que fascina os investigadores, ou seja, a incerteza. A partir do momento em que um “fato” é estabelecido, o interesse do investigador diminui, o que é um fenómeno bastante interessante de estudar e ao qual voltarei mais tarde.

Um ponto fundamental é que, fora do mundo da ciência, esta tem a fama de se basear num conjunto de fatos desligados de qualquer valor ou juízo de valor. Mas, como todos sabem, no mundo da investigação, avaliamos sempre tanto a afirmação como a credibilidade de quem a faz. Quando lemos um artigo, quando descobrimos uma nova referência, interessa-nos em primeiro lugar o autor: quem é, de onde vem. Se não o conhecemos, com quem é que ele fez o doutoramento? É de um bom ou mau laboratório? Publica em inglês, francês ou javanês? No “Le Bien Public” de Dijon ou nos “Annales de l’Institut Pasteur”? Os investigadores estão muito longe de fazer da avaliação científica uma atividade “independente”! Como se, de repente, pudéssemos deixar de lado estas questões subjectivas e algo vulgares, boas para os sociólogos, sobre a credibilidade do orador e nos concentrássemos seriamente no conteúdo do seu discurso! Mas não, é claro que fazemos as duas coisas ao mesmo tempo, e é pena que esta prática quotidiana não faça sentido no mundo da ciência, que é o seu universo de referência, onde os valores e os fatos não têm nada a ver uns com os outros. É claro que esta avaliação conjunta da credibilidade das pessoas e do que elas dizem, longe de ser específica do mundo da investigação, é bastante geral, mas neste mundo, como veremos, assume uma forma muito particular.

Outra diferença fundamental é que, na ciência, a ligação com o mundo social, no sentido mais lato do termo — paixões, interesses, grupos sociais — é muito difícil de estabelecer. Se abrirmos a Encyclopédie Larousse à procura da definição de água, encontraremos uma definição em que não aparecerão nem Lavoisier, nem os problemas das escalas, nem a concorrência com os ingleses. A partir do momento em que se sai do domínio da ciência e se aproxima da frente de investigação — e explicarei mais tarde o que queremos dizer com este termo — os fatos são apanhados numa rede de relações múltiplas que os ligam estreitamente ao mundo social mais vasto. E é impressionante constatar a que ponto essas ligações são sistematicamente identificadas e avaliadas, numa espécie de logomaquia extremamente prolixa, pelos cientistas entrevistados.

Assim, quando falamos de investigação, devemos ter sempre presente a distância que a separa da ciência. É evidente que a parte fria e sólida da ciência (eu diria a parte arrefecida e solidificada da ciência) vem do mundo da investigação e não o contrário. Se estudamos a investigação, estudamos a ciência, mas o inverso não é verdadeiro: a ciência ensina-nos muito pouco sobre o mundo da investigação. Mais surpreendente ainda é o fato de constatarmos que gostar de ciência não é de modo algum um sinal de interesse pela investigação. Sublinho este ponto porque a maior parte dos dirigentes franceses, formados em excelentes escolas, por vezes como aquela onde tenho o prazer de ensinar, adoram a ciência e detestam a investigação! Assistimos atualmente a uma demonstração constante desta diferença cultural muito forte, nomeadamente em França, entre o interesse e o respeito pela ciência, por um lado, e o desrespeito ou o desinteresse pela investigação, por outro, que é dotada, ou melhor, afligida por todas as propriedades opostas e, por conseguinte, incerta, confusa, apaixonada, em perpétua controvérsia, etc. O problema é que é impossível haver uma sem a outra, porque se estrangularmos uma, infelizmente matamos a outra ao mesmo tempo!