(Groddeck1991)

Ora, o alemão Mann (homem) provém da raiz men-, que, segundo dizem, significa pensar. Consequentemente, Mensch (ser humano) — pelo menos o ser humano masculino — seria a criatura viva que pensa: o organismo bissexual, portador de ambas as idades, dotado da faculdade de pensar.

E eis que subitamente nos deparamos com o fundamento de nossa cultura atual, de toda nossa filosofia, ciência, religião, concepção de vida e conduta de vida: o ser humano pensa, só ele pensa, nenhuma outra criatura o faz; dúvidas como “se os animais, as plantas, ou mesmo os átomos, íons e elétrons também não pensariam”, ou ainda “se o pensamento não estaria aí para impedir todo conhecimento”, não têm significado em nossa vida; brincamos com essas dúvidas, nada mais.

No entanto, essas dúvidas existem e se fortalecem cada vez mais; em todos os domínios da vida, surgem questionamentos sobre essa tirania do pensamento. E isso vem a calhar para nós, místicos, quando os etimologistas afirmam: o alemão denken (pensar), originalmente, significa “fazer com que algo pareça”, não se ocupando da verdade, mas sim de fazer parecer verdadeiro aquilo que lhe convém.

Não se trata, para mim, de criticar a atividade designada pelo alemão denken — que o francês réfléchir (do latim flectere, “curvar, dobrar”) traduz com pertinência. Ninguém chegaria ao ponto de ignorar o que o ser humano deve ao pensamento. Mas que sabedoria do inconsciente da língua, ter reconhecido, há milênios, o caráter unilateral, intencional, plenamente subjetivo e dogmático dessa função humana! A língua permaneceu leal: ela deixa claro que o pensamento (mental) busca nos mentir; e somos nós que nos tornamos desleais no uso da língua quando chamamos o pensamento de “puro”. Alegro-me que o alemão Mensch (ser humano) não se relacione a Denken (pensar), mas a Meinen (ter uma opinião/sentimento); ter um sentimento é possível com total lealdade; já no pensamento reflexivo reside o engano, para forçar decisões e vantagens. E isso não deixa dúvidas: nós, europeus, já pensamos/refletimos o suficiente — seria bom voltarmos ao sentimento.

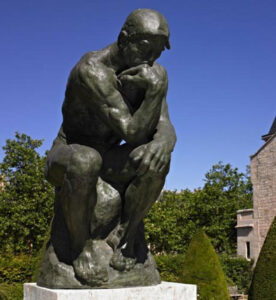

A arte, por vezes, tentou representar o ser humano pensando/refletindo; o que essas representações intencionais têm em comum é a dificuldade que, segundo a arte, custa pensar/refletir. Na maioria das vezes, aquele que pensa/reflete é retratado sentado, curvado e visivelmente ocupado, interrompendo tudo para extrair algo de si mesmo (figura acima). Para que não se confunda com outro processo cotidiano — o parto, por vezes árduo —, mas sim com um labor do crânio, apoia-se a cabeça com o queixo na mão, como se fosse pesada. A mesma certeza de que se trata de uma atividade não abdominal vem do cruzamento das pernas: o orifício em questão está bloqueado. A arte, assim como a língua, vê esse pensar como deliberadamente unilateral; ele não aspira tanto à verdade, mas sim a dar ao refletido a aparência de verdade.

Em Florença, vê-se uma escultura de Michelangelo que o povo batizou de Il Pensiero (figura acima); é a estátua do túmulo do jovem Lourenço de Médici. Costumamos traduzir o italiano pensare para o alemão como denken, mas duvido que um alemão chamaria esse monumento de Der Gedanke (O Pensamento). Lourenço, de fato, também está sentado, com o queixo apoiado na mão, mas não há traço da tensão que a arte moderna usa para distinguir o homem que reflete; o italiano pensare (do latim pendere, “pender”) exclui a intencionalidade inerente ao ato de reflexão — é antes um “pesar”, a cabeça não está tanto apoiada quanto sustentada, para evitar que balance como um pêndulo.

A reflexão, hoje, pratica-se em toda parte, não só entre os povos germânicos; ela é inerente a essa autoafirmação que acompanha a palavra e a noção de eu — e que, linguisticamente, já se traduz pelo fato de a desinência verbal não bastar para designar a pessoa, exigindo-se o pronome (“eu, tu, ele”). Como se o eu, por si só, não fosse suficientemente poderoso, para o bem e para o mal; como se dividir o universo entre “natureza” e “ser humano” engrandecesse o homem — quando ele mesmo permanece um pedaço da natureza. Quanto mais vehementemente desejamos explorar com exatidão um universo fora de nós, mais profundamente nos tornamos escravos do eu.

Que eu saiba, nem gregos nem romanos conheciam essa reflexão implícita no alemão Denken. Um dos termos gregos, por exemplo, é noeo (perceber, conhecer), da raiz sneuo- (fazer sinal). Os latinos têm cogitare = co-agitare (agitar, impelir, agir juntos). Nessas línguas, portanto, expressa-se algo diferente do alemão denken. E as línguas românicas modernas tiveram de emprestar ao verbo pensare (“pensar”) a conotação de denken (fazer parecer), sem conseguir completamente, ao que parece. O inglês to think é uma forma mista, derivada do alemão denken e dünken (supor). O significado antigo de denken (despertar a aparência) sobrevive no alemão Dünkel (presunção, arrogância).

O alemão Mensch indica que o ser humano é tal não porque pensa (denken, em alemão), mas porque é sujeito ao sentimento (meinen, em alemão), porque seu sentimento, sinceramente, é ser um eu, porque, sinceramente, por todas as fibras do seu ser, ele sente que se ergue, autônomo, diante da natureza, como um homem, um verdadeiro homem, com a potência da ereção e da fecundação, com a crença de ser o mestre da natureza. O ser humano é sujeito ao sentimento, e isso é tudo. A raiz do alemão Mensch (ser humano) é men-, que remete à ideia de sentir (meinen, em alemão). “Meu é o universo, minha é a obra, minha é a ação” — não é magnífico que o ser humano sinta assim, e experimente assim, e fale assim? É sobre essa crença no eu que repousa o universo humano; e somente quem acredita no próprio eu pode ser sujeito ao sentimento, somente quem ousa dizer: este é o meu sentimento. Pois o possessivo alemão mein (meu), mien, eu também faço remontar à raiz men-, embora, de fato, sem ter autorização da etimologia para isso.